世界の諸問題

2015年度統計で世界の人口が70億以上に増加!

人口が増えすぎるとどのような問題が生まれるのか?

▼人口増加で資源が不足する!?

人口が増加すると、地球の水や森林、食料、石炭、石油が必要になり、

世界では8億8千4百万人の人が安全な水を確保することができません。

一方では、一人当たりの水の消費量が増すばかりで、2020年頃には、40%以上の飲料水が必要とされている。

▼地球の負担が増加!?

世界中のお金にゆとりのある人々は、限りある資源をどんどん消費し、自然災害をもたらす要因をつくっている一方で、貧しい層の人々は、

干ばつや洪水、熱波、竜巻、暴風雨、地震、津波などといった自然災害の犠牲になっている。

その結果、世界中では資源を猛烈な勢いで資源を使い、地球に対する負担を増加させている。

▼少子高齢化&貧富の格差拡大!?

人口増加の約97%が、発展途上国に集中する中、日本はじめ、殆どのヨーロッパ諸国の出生率は1.5人以下です。

また、アフガニスタンや多くのアフリカ諸国においては5人以上です。

国により、教育、食料、仕事、医療、飲料水、住居、エネルギー等を得られない人々が増加しており、貧富の差は拡大するばかりです。

こどもが沢山産れ、人口が増加する途上国に対して高・中の所得国では、少子高齢化を迎えています。

数多くの高齢者を支えなけらばならない一方で、こどもの出生の数が少ないので、それに伴い支える働き手が少なくなるのです。

また、医療の発達や食料の質向上により、平均寿命は延びているため、高齢化社会に対応する体制づくりが大きな課題となっています。

このように、人口増加問題は、様々な要素が複雑に関連しているのが現状です。

この問題は、人類にとって共通の課題といえます。

我が国の人口は?

人口急減・超高齢化の問題点

人口急減・超高齢化が経済社会に及ぼす影響としては、主に以下の4つが挙げられる。

多少の人口減少は仕方ないではないかという考え方、人口は様々な人々の選択の結果であって良いとか悪いとかいう問題ではないという考え方などもあり得るところであるが、ここでは、急速な変化の影響と、望ましい選択が十分にできていない可能性を指摘する。

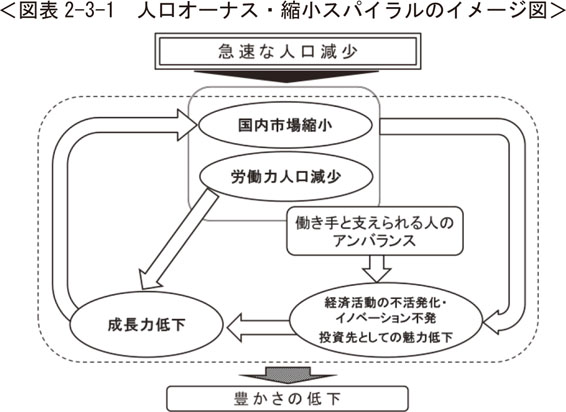

●経済規模の縮小-人口オーナスと縮小スパイラルが経済成長のブレーキに

経済活動はその担い手である労働力人口に左右される。

人口急減・超高齢化に向けた現状のままの流れが継続していくと、労働力人口は2014年6,587万人から2030年5,683万人、2060年には3,795万人へと加速度的に減少していく。

総人口に占める労働力人口の割合は、2014年約52%から2060年には約44%に低下することから、働く人よりも支えられる人が多くなる。

定常状態に比して労働力人口減が経済にマイナスの負荷をかける状態を「人口オーナス」という。

高度成長期において、生産性が上昇していくだけでなく、労働力人口が増加することによって成長率が高まっていく状態(「人口ボーナス」)の反対の状態である。

また、急速な人口減少が、国内市場の縮小をもたらすと、投資先としての魅力を低下させ、更に人々の集積や交流を通じたイノベーションを生じにくくさせることによって、成長力が低下していく。加えて、労働力不足を補うために長時間労働が更に深刻化し、ワーク・ライフ・バランスも改善されず、少子化が更に進行していくという悪循環が生ずるおそれもある。

こうした人口急減・超高齢化による経済へのマイナスの負荷が需要面、供給面の両面で働き合って、マイナスの相乗効果を発揮し、一旦経済規模の縮小が始まると、それが更なる縮小を招くという「縮小スパイラル」に陥るおそれがある。

「縮小スパイラル」が強く作用する場合には、国民負担の増大が経済の成長を上回り、実際の国民生活の質や水準を表す一人当たりの実質消費水準が低下し、国民一人一人の豊かさが低下するような事態を招きかねない。

●基礎自治体の担い手の減少、東京圏の高齢化

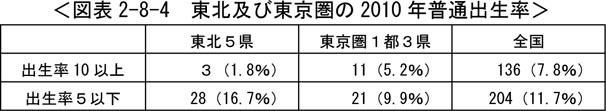

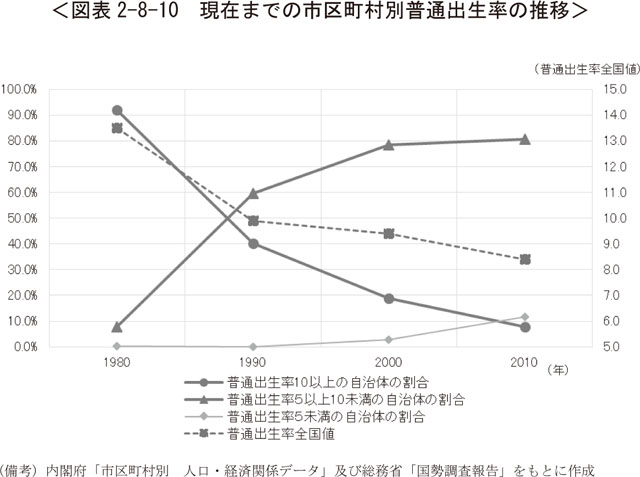

市区町村毎の人口動向を人口1,000人当たりの出生数(普通出生率)でみると、1980年時点では人口1,000人当たりの出生数が10人以上の地域の割合は92%であったが、2010年には同割合が7.8%へと急速に低下している。

さらに、地方圏から大都市圏への人口移動が現状のまま推移する場合、2040年に20~30代の女性人口が対2010年比で5割以上減少する自治体が896市町村(全体の49.8%)、うち2040年に地方自治体の総人口が1万人未満となる地方自治体が523市町村(全体の29.1%)と推計されている(日本創成会議人口減少問題検討分科会推計)。

これは、地方圏以上に出生率が低い東京圏への人口流入が続いていくと、人口急減・超高齢化の進行に拍車をかけていくということであり、今後、地方圏を

中心に4分の1以上の地方自治体で行政機能をこれまで通りに維持していくことが困難になるおそれがある。

また、東京圏においては、現状が継続すると、2010年総人口は3,562万人であったが、2040年には3,231万人に減少し、高齢化率も2010年20.5%から2040年には34.6%に上昇すると推計されている(国立社会保障・人口問題研究所推計)。

これまで地方圏で人口減少と高齢化が先行してきたが、今後は大都市圏、特に東京圏においても人口減少や高齢化が急速に進行していくことが分かる。

人口が集中する東京圏での超高齢化の進行によって、グローバル都市としての活力が失われる一方で、多数の高齢者が所得や資産はあっても医療・介護が受けられない事態を招きかねない。

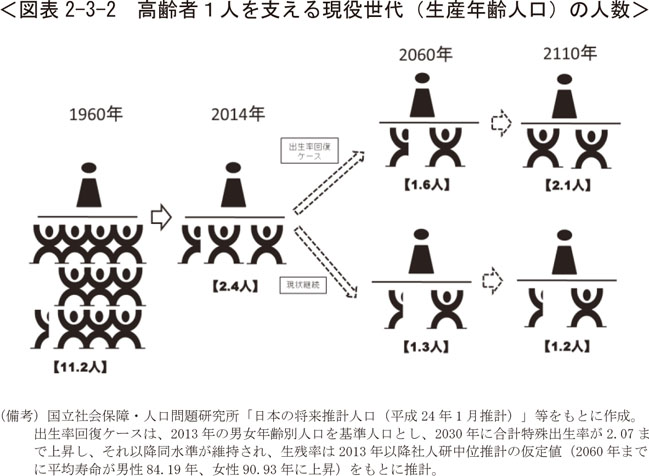

●社会保障制度と財政の持続可能性

世代間の扶養関係を、高齢者1人に対して現役世代(生産年齢人口)が何人で支えているかということで考えると、高齢者1人を支える現役世代の人数は、1960年では11.2人であったが、少子高齢化により、1980年には7.4人、2014年では2.4人となった。現状が継続した場合、2060年、2110年時点では高齢者1人に対して現役世代が約1人となる。

このように、高齢者と現役世代の人口が1対1に近づいた社会は、「肩車社会」と言われている。なお、仮に、合計特殊出生率が回復する場合であれば、2060年に1.6人、2110年には2.1人で支えるということになる。

こうした少子高齢化の進行による「肩車社会」の到来に伴い、医療・介護費を中心に社会保障に関する給付と負担の間のアンバランスは一段と強まることとなる。

また、家計や企業等の純貯蓄が減少する一方、財政赤字が十分に削減されなければ、経常収支黒字は構造的に縮小していき、国債の消化を海外に依存せざるを得ない状況となる。

その結果、利払い費負担が増加するおそれがあるとともに、国際金融市場のショックに対して脆弱な構造になる。

財政健全化の取組が着実に実行できなければ、財政の国際的信認を損ない、財政破たんリスクが急速に高まることも考えられる。

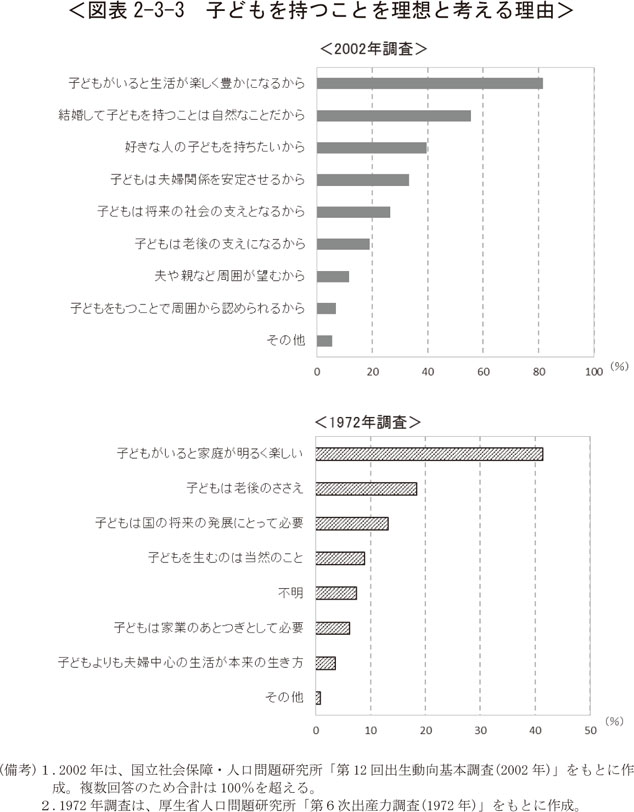

●理想の子ども数を持てない社会

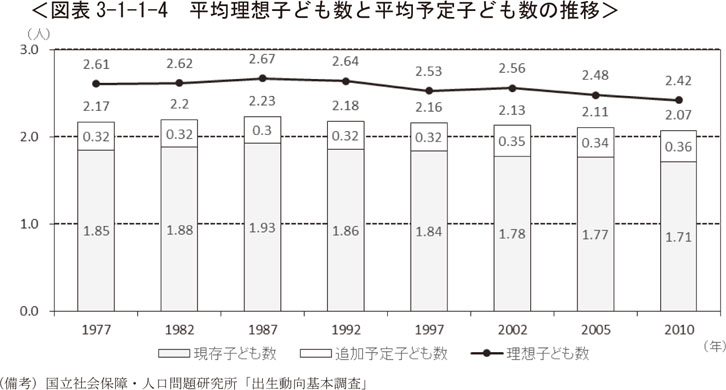

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によれば、2010年に夫婦にたずねた理想的な子ども数は2.42人で、現存子ども数は1.71と理想と現実にはギャップがある。

1977年の同調査では、理想的な子ども数は2.61人で現存子ども数は1.85であった。

さらに、2002年の同調査では、理想的な子ども数を1人以上と答えた人に、なぜ子どもを持つことが理想なのかたずねたところ、約82%の人が

「子どもがいると生活が楽しく豊かになるから」と回答(複数回答)し、次いで約56%の人が「結婚して子どもを持つことは自然なことだから」と回答し、約40%の人が「好きな人の子どもを持ちたいから」と回答している。

また、1972年の出産力調査では、子どもについてどのような意見を持っているのかたずねたところ、約41%の人が「子どもがいると家庭が明るく楽しい」と回答し、次いで約18%の人が「子どもは老後のささえ」と回答し、約13%の人が「子どもは国の将来の発展にとって必要」と回答している。

高齢者を支える社会保障制度が整備される以前においては、子どもを老後の支えや国の支えと考える発想が一般的だった中で合計特殊出生率も高かった一方、社会保障制度が充実している現在においては、そうした発想に代わって、子どもを持ちたいから、自然なことだからという考えが多数を占めるようになっているにもかかわらず、合計特殊出生率は大きく低下しているのである。

人口・経済・地域社会の将来像

少子化対策

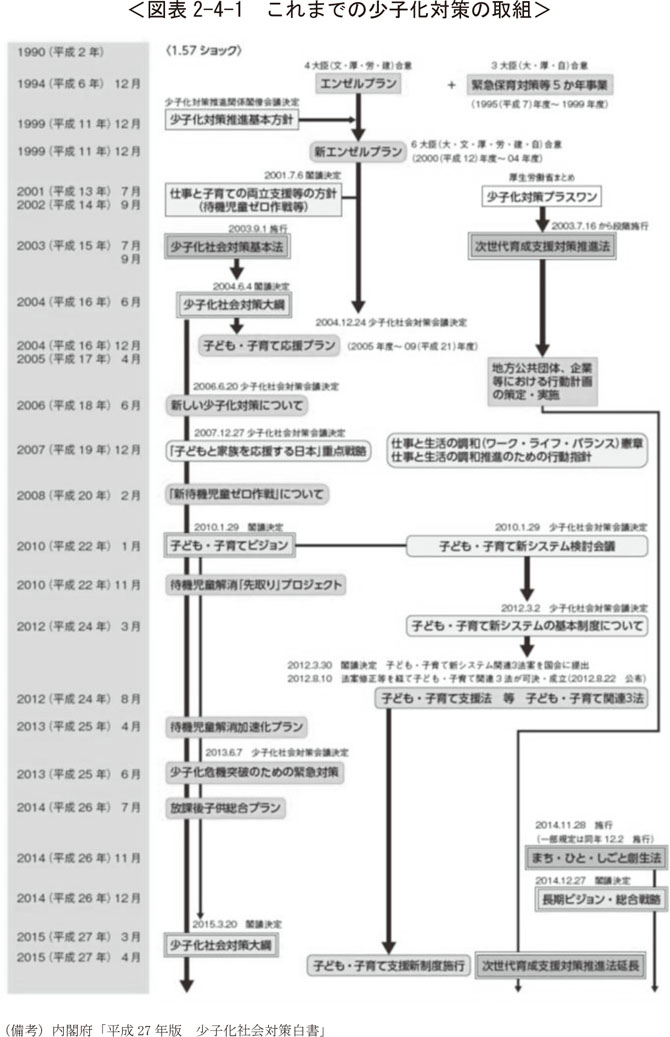

●これまでの経過-1990年代から少しずつ拡充

1990年のいわゆる「1.57ショック」で、厳しい少子化の現状が社会的に強く認識されるようになった。

当時は、少子化は子ども同士のふれあいの減少等により自主性や社会性が育ちにくいといった影響や、年金などの社会保障費用に係る現役世代の負担の増大、若年労働力の減少等による社会の活力の低下等の影響が懸念された。

1994年に最初の総合的な少子化対策となる「エンゼルプラン」が策定され、仕事と子育ての両立に向けた雇用環境の整備や、保育所の増設、延長保育、地域子育て支援センターの整備等の保育サービスの拡充などが図られた。

続けて1999年の「少子化対策推進基本方針」・「新エンゼルプラン」、2001年の「仕事と子育ての両立支援等の方針(待機児童ゼロ作戦等)」等により、

子育ての負担を軽減し、子どもを産みたい人が産めるようにするための環境整備に力点を置いて少子化対策が実施されてきたが、急速な少子化の流れを変えるまでは至らなかった。

そこで、これまでの少子化対策のどこが不十分なのか、また、更に対応すべきは何なのかを改めて点検し、幅広い分野について検討された結果、2002年に「少子化対策プラスワン」が政府でまとめられ、その中で「これまでの取組は、子育てと仕事の両立支援の観点から、特に保育に関する施策を中心としたものであったが、子育てをする家庭の視点から見た場合、より全体として均衡のとれた取組を着実に進めていくことが必要であり、

さらに、

『男性を含めた働き方の見直し』

『地域における子育て支援』

『社会保障における次世代支援』

『子どもの社会性の向上や自立の促進』

という4つの柱に沿って、社会全体が一体となって総合的な取組を進めることとし、国、地方公共団体、企業等の様々な主体が計画的に積極的な取組を進めていくことが求められている」との考え方が示された。

そこで、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援するため、地方自治体及び企業で集中的・計画的な取組を促進する「次世代育成支援対策推進法」が2003年に制定された。

1995年に高齢社会対策基本法が成立しているが、急速な少子化が進展しつつも高齢社会への対応にのみ目を奪われ、少子化に対する国民の意識や社会の対応は著しく遅れていたことから、2003年に議員立法による「少子化社会対策基本法」が制定され、少子化社会における施策の基本理念を明らかにし、施策を総合的に推進することとした。

また、内閣においても2003年に内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策担当)が設置された。

このように2000年代に入ってから少子化対策の推進体制が整備され、関連予算も徐々に措置されるようになり、2000年代後半には合計特殊出生率の継続的な低下が収まって、僅かながら増加に転ずる兆しが見え始めた。

それでもなお、厳しい少子化の進行を背景として、2012年には社会保障・税一体改革の一環として、子ども・子育て関連3法が成立した。

子ども・子育て新制度の主なポイントは、1認定こども園・幼稚園・保育園に対する財政支援の一本化、2幼保連携型認定こども園の認可・指導監督等の一本化と設置の促進、3地域の子ども・子育て支援の充実であり、これらの取組により、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供し、地域の子ども・子育て支援を充実させ、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指している。

子どもが欲しいという希望が叶い、子育てをしやすい社会にするため、国や地域を挙げて、子どもや家庭を支援する新しい支えあいの仕組みを構築することが求められている。

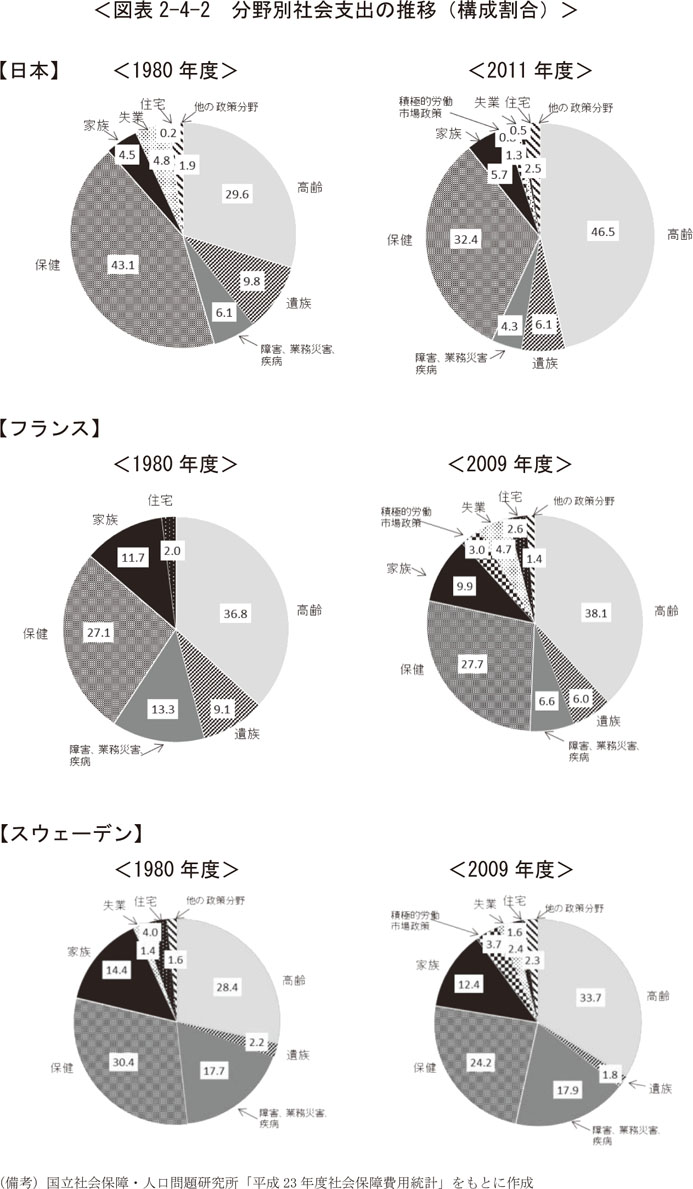

●分野別社会支出の比較-高齢者対策に比べて少子化対策は大幅に少ない

日本では、高齢化の進行に伴う社会保障の充実により高齢支出の割合は年々増加しており、社会支出(高齢・遺族・障害等・保健・家族・失業・住宅・その他)全体に占める割合は2011年時点で46.5%となっている。

一方、出生率が低下傾向にあるものの、少子化対策は高齢者対策と比べて、その取組は進んでおらず、1980年度の家族支出は4.5%とその割合は低く、

更に1990年度は3.2%と減っていたが、その後、2000年度は3.8%、2011年度は5.7%と微増傾向にあるものの、いまだ全体に占める比率は低い。

古くから少子化対策に取り組み、出生率を回復させたフランスやスウェーデンでは家族関係支出は全体の1割程度を占めている。

1980年以降の30年間で、家族支出の割合は微減し、高齢支出の割合は微増する傾向にあるが、日本と比較して高齢支出はその割合は低く、家族支出の割合は高い。

●少子化対策における国・自治体の役割-市区町村が子育て支援施策を実施

日本の社会保障制度は、昭和20年代、戦後の混乱・生活困窮者の緊急支援として基盤整備され、その一環として1946年に生活保護法、1947年に児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法の福祉三法が制定された。

児童福祉法では、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」とされ、市町村は児童・妊産婦の福祉に関して必要な実情把握・情報提供・調査指導を行い、体制の整備や職員の人材確保、資質向上のために必要な措置を講ずることとなっている。また、2003年制定の「少子化社会対策基本法」では国・地方公共団体の責務が定義されており、国は少子化に対処するための施策を総合的に策定・実施する責務を有し、地方公共団体は国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有するとある。

国は、法制度の創設・改正、全国統一的な指針や基準の作成、必要な予算の確保等、制度の枠組みと基盤づくりを行っている。

施策の実施は、都道府県や住民に最も身近な地方自治体である市区町村が、地域や住民のニーズに応じながら担当し、児童手当等をはじめとした家庭・個人への直接給付、妊娠・出産支援、母子保健・小児医療体制の充実、地域の子育て支援、保育サービスの充実、放課後対策、子育てのための住宅整備、働き方の見直し、ワーク・ライフ・バランスの促進など、子育て支援施策の多くが、地方自治体、特に市区町村を中心に実施されている。

経済成長とイノベーション

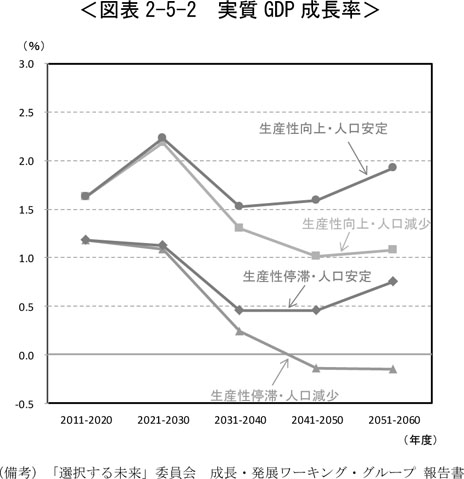

●将来の経済成長-現状のままでは2040年代以降マイナス成長に

現在の豊かさを将来も維持していくことができるだろうか。

現状のまま推移して人口急減・高齢化が現実のものとなった場合、日本の経済はどのようになっていくだろうか。

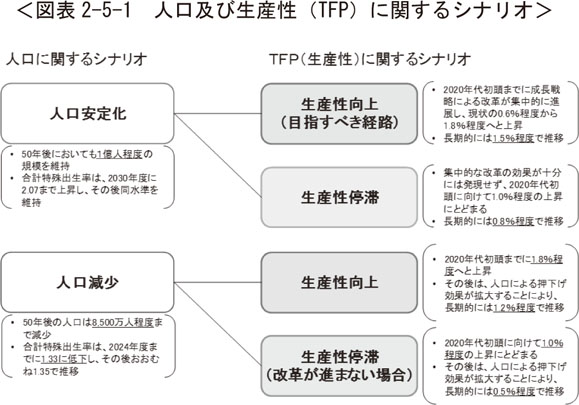

未来委員会の事務局において、一定の仮定に基づいて行った試算をもとに整理する。

人口については、1億人程度で安定するケースと現状のまま減少が続くケースの2つを想定する。生産性については、改革により向上するケースと停滞するケースの2つを想定する。

(人口減少・生産性停滞の場合)

人口減少が継続し、生産性が停滞した場合には、2040年代以降マイナス成長となると見込まれる。

2010年代に米国の7割程度の水準にある一人当たり実質GDPは、2050年代には米国の6割程度まで低下する。

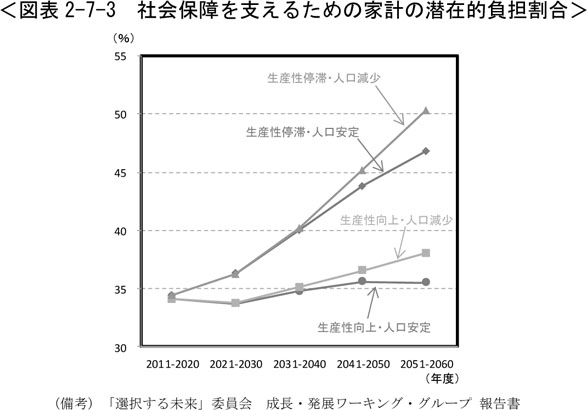

社会保障を支えるための家計の潜在的負担(財政赤字による将来的な負担も含めて考えた負担)が、所得の半分を超すなど、厳しい状況が続く。

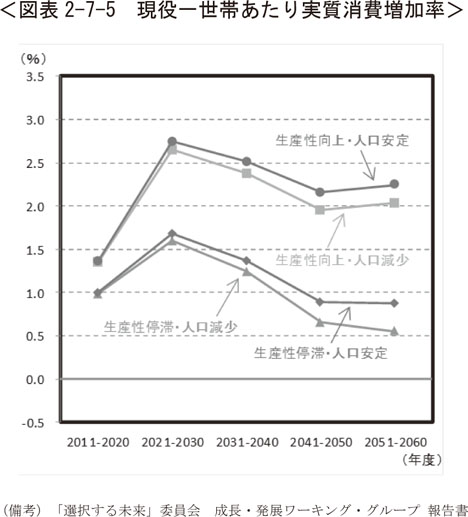

また、所得の伸びが低迷することから、現役一世帯当たりの実質消費増加率が2050年代までには現在の半分程度まで落ちるなど、生活水準の向上を期待することが難しくなる。

さらに、

この場合には、人口・経済相互が負の影響を与え合う「縮小スパイラル」に陥ってしまうリスクがある。

これは、人口減少により、生産を決める要素である、労働、資本、生産性のすべてがマイナスに寄与し、そして経済が縮小することがさらに人口に減少圧力をかけ、この負の連鎖が続く状態である。

このリスクが現実のものとなった場合、生活水準の低下は避けられないことになる。

(人口安定・生産性向上の場合)

人口規模が1億人程度で安定化し、生産性が向上した場合には、実質GDPの1.5%以上の成長が期待できる。

社会保障を支えるための家計の潜在的負担は、人口減少・生産性停滞ケースの場合と比べると相対的に緩やかなペースでの増加となるが、所得の35%を超える水準に達することが見込まれる。

現役一世帯当たりの実質消費増加率は年2%を超える伸びを持続するなど、生活水準は着実に向上することが期待できる。

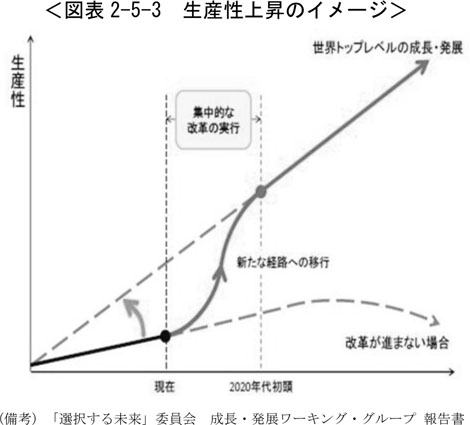

●生産性の将来見通し-イノベーションが鍵

将来にわたって豊かさを維持していくためには、人口急減・超高齢化の流れを止めることや生産性を大きく改善させることの両方が必要である。

生産性の上昇率はこの20年ほどの間に低下したが、その分、上昇させる余地があるとも言える。グローバル競争が進み、価格だけでなく改めて品質や特徴的な価値が見直され、日本の良さが再認識されつつある。

高齢化が進む中で、事業継承が課題となっているが、従来の事業のやり方の中に他者の視点が入ることで活性化が生じる事例も出てきている。

AI(人工知能)、ビッグデータ、ロボットなどの技術革新の新しい波が来ているが、これに乗れるかも重要である。

これらはいわゆるイノベーション、創意工夫による新たな価値の創造である。

イノベーションに決まったやり方はなく、正に創意工夫によって生み出されるのがイノベーションである。

イノベーションの効果の発現によっては、大きな生産性の改善は決して無理ではない。

●現在までの経済成長-一人当たりGDPの順位は下がり続けている

一人当たりGDPは生活水準の目安の1つと考えることができる。

日本の一人当たりGDPは、高度経済成長期を経て、国際的にも高い水準となっている。

1995年には米国ドルで換算した一人当たり名目GDPがOECD加盟国中3位となった。

しかしその後は、名目GDP成長の停滞等によりその順位は低下し、2013年には19位となっている。

現在のこの水準は、イギリス、フランス、ドイツといった欧州主要国とほぼ同程度である。

ただし、ほかの主要国は緩やかながらも一人当たりGDPは増加しているのに対して、日本は1990年代半ば以降ほぼ横ばい、やや低下気味となっている。現状のまま推移した場合には、世界の中で豊かな国としての地位を保っていくことは徐々に難しくなっていくことが想定される。

財畜・投資と経常収支

●人口と経常収支、財政収支-人口のバランスと経済全体のバランスは密接に関係している

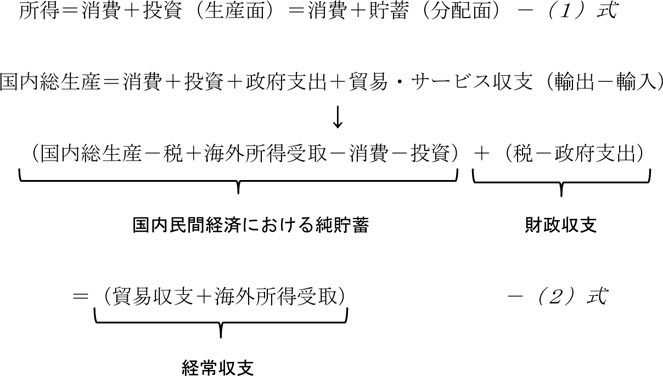

経済統計上、生産された価値と分配された価値は等しくなる。

この関係は(1)式のように表され、この関係をより詳しく表すと(2)式のようになる。(2)式からわかることは、消費、貯蓄などの経済活動、国の財政状況、海外との経済取引等が結び付いていること、ただしこれらは恒等式なのでその関係は一方的ではなく相互に関係し合っているということである。

このような様々な経済活動は相互に複雑に絡み合っているものであるが、

(1)式で表されるように、シンプルにとらえれば重要なのは消費と貯蓄である。

消費や貯蓄の動きは、人口の総数や人口構成に大きく関わっている。それゆえ、人口の見通しは経常収支や財政収支の見通しとも密接な関係性を有する。

●経常収支の将来見通し

日本では、1980年代以降長きにわたって経常収支黒字を計上してきた。

2000年代に入って以降もなお、工業製品の輸出などによる貿易収支黒字を中心として、経常収支の黒字が続いてきた。

しかしながら、2011年の東日本大震災発災以降、原子力発電所の停止による燃料輸入の増加や生産拠点の海外展開などにより貿易収支の構造が変化してきており、それに伴い経常収支の黒字も縮小傾向にある。

今後の経常収支の見通しについては、様々な見方があり、黒字が続いていくという見方もあれば、赤字が定着していくという見方もある。

経常収支は、貿易収支、サービス収支、所得収支、経常移転収支の合計、家計・企業・政府各部門の貯蓄・投資バランスの合計、資本収支と外貨準備増減の合計という3つの見方ができる。

それぞれの要因をどのようにとらえるかによって将来見通しが変わってくる。

●貿易・サービス収支の将来見通し

経常収支のうち、大きな割合を占める貿易収支の動向について見てみる。

前述の通り、東日本大震災後、福島第一原発事故を受けて、国内の原発が相次いて停止した後、一部を除いて再稼働できない状況が続いている。

代替手段として、火力発電の割合が高くなっており、それに伴う燃料輸入の増加や近年まで高止まりしていた原油価格の影響を受け、輸入が大きく増加し、

貿易収支の赤字要因となってきた。

また、2008年のリーマンショック以降、円高が進んだことにより、日本企業の製造拠点の海外展開が進んだことがある。

これにより、海外で生産し、海外で販売する流れが作られ、日本国内からの輸出が減少することとなった。

また、足下の円安により、国内回帰の動きはあるものの、アジアをはじめとした新興国との厳しい競争にさらされる環境にある。

今後の貿易収支の動向を見るにあたって、以下の点に留意する必要がある。

一つは、足下で下落傾向にある原油価格の動向である。

今後、原油価格が低い水準で推移するようであれば、原燃料輸入の減少やコスト低下による競争力の向上などが考えられる。

また、足下で続く円安傾向は、日本製品の価格競争力を回復させるとともに、製造拠点の国内回帰を促す動きとなる。

さらには、近年増加している外国人観光客による国内での消費も挙げられる。

アジア諸国の所得増、ビザ発行の条件緩和などにより、日本を訪れる外国人観光客が増加している。

外国人観光客が日本国内で観光、食事、宿泊、買物などの消費活動を行うことは、外国人の直接購入として扱われ、貿易収支黒字の要因の一つとなる。

なお、対外資産からの投資収益である所得収支について見てみると、

日本では、これまでの経常収支黒字の累積により対外資産が増加しており、

それに伴い、所得収支の黒字は増加基調となっている。

企業の海外展開は輸出の減少につながるという面もあるが、対外資産の増加でもあり、所得収支の黒字化要因でもある。

所得収支の黒字は、貿易収支が赤字傾向でありながらそれを打消し経常収支が大きく赤字となっていない重要な要因である。

今後、直接投資を中心とした海外での稼ぐ力を高めていくことができれば、黒字基調を続けていく可能性も考えられる。

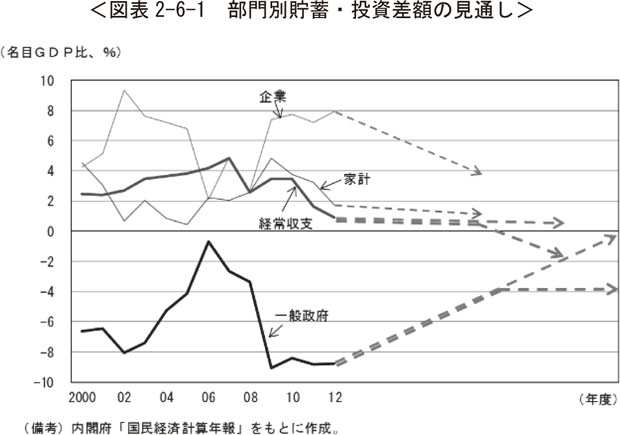

●貯蓄・投資差額の見通し

マクロ経済学的に見れば、経常収支は上記(2)式のように、部門別の貯蓄投資差額の和としてとらえることができる。

これは言い換えれば、これまで経常収支黒字が続いてきたのは、一般政府部門の赤字を民間貯蓄の黒字が上回ってきたためであると考えることができる。

資本蓄積は人口構成の影響を受ける。一つは、人口の高齢化が進むと、貯蓄率の低下が起こる。これは、若年者は将来の生活や子育てに備えて貯蓄を行う一方、高齢者は若年期の貯蓄を取り崩して生活することが多いため、人口に占める高齢者の割合が増加すれば、社会全体としての純貯蓄は低下するためである。

もう一つは、人口の高齢化が進むことにより、社会全体の投資が減少するということがある。

例えば、人の数が減れば必要な住宅の量は減少する。

また、それに付随するインフラ投資も少なくなる。

あるいは、企業が投資をする際に、従業員の数が減れば、企業による資本ストック需要も減少することとなる。

このように民間部門の貯蓄(投資)の黒字幅が縮小した場合、政府部門の赤字幅が同じように縮小しなければ、経常収支は黒字から赤字へ急速に変化することになる。

●経常収支と資本収支-急激な変化下では経済や財政に強い圧力がかかる

国際収支統計では、経常収支、資本収支、外貨準備増減の和はゼロとなるため、外貨準備増減を捨象して考えれば、経常収支が赤字となると資本収支が黒字となる。

これは、経常収支が赤字の状況では、財政や民間投資等の資金需要を確保するためには、海外からの資金が流入超過になることを意味している。民間部門の貯蓄の黒字幅が縮小する一方、政府部門の赤字幅は縮小しない場合、その赤字のファイナンスを海外の資金に頼る必要が

出てくるということである。

このように、人口の総数や人口構成の変化は消費、貯蓄の動向などを通じて、経済全体のバランスに変化を生じさせる。

急激な変化は経済活動や財政に強い変化の圧力がかかることを意味することから、できるだけそうした変化は緩やかであることが望ましいと考えられる。

財政と社会保障

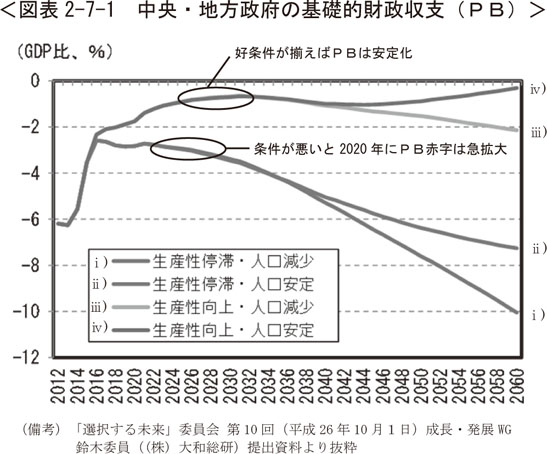

●財政の将来見通し-人口安定・生産性向上の場合には財政の悪化も緩和

日本の財政状況は、人口高齢化等の要因によって歳出の増加が続く中、リーマンショック後の経済危機対応とそれに伴う税収減、東日本大震災への対応等が重なり、著しく悪化しており、累積債務残高の対GDP比は2倍程度に達するなど、非常に厳しい状態にある。

今後についても、医療、介護といった社会保障費を中心に歳出増加圧力が続く見込みである。

特に、2020年代後半には、団塊の世代が後期高齢者と呼ばれる年齢に達し、医療・介護費が一段と増加することが見込まれている。

社会保障分野は歳出に占める割合が圧倒的に多く、今後も財政状況を左右する重要な要素となる。

財政の将来見通しにあたって、人口構成と生産性は重要な要素となる。

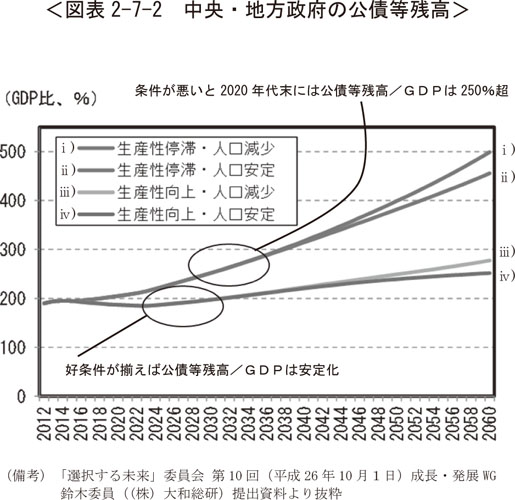

経済成長の場合と同様に、4つの場合分けによって試算を行ってみると、人口減少が続き生産性の向上が停滞した条件の悪い場合においては、2020年代以降に基礎的財政収支赤字は急拡大し、それに伴い公債等残高対GDP比は拡大していくこととなる。

機械的な試算では、借金の大きさが年収の5倍に達するといった持続不可能な将来像が描かれてしまう。

一方で、生産性が向上し、人口が安定した場合には、基礎的財政収支、公債等残高対GDP比はかなり安定化する。

経済が成長続ける、税金を納める働き手が減少しない、高齢者向けの歳出の増加がおさまる、といったことによって、持続可能な将来像が描かれる。

●社会保障関係支出の将来推計-人口安定・生産性向上の場合には過度の増加回避

国民所得に対する租税や社会保障負担の比率を表したものを一般に国民負担率と呼んでいる。

社会保障制度が充実している欧州諸国では50~60%程度、日本は35%程度である。

租税負担率が過去20年程度横ばいで推移する一方、社会保障負担率がこの20年間で上昇してきている。

日本の人口構成は現状のまま推移すると、2060年には高齢化率が40%まで上昇する見込みである。

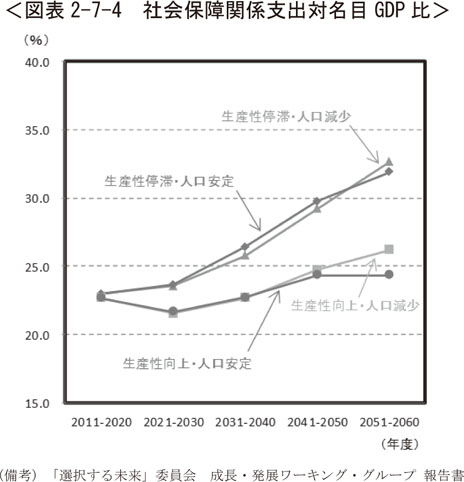

この場合、社会保障を支えるための家計の潜在負担割合は現状から2060年までに、35%弱から50%程度まで、社会保障関係支出の対名目GDP比は、23%程度から、33%程度まで上昇することとなる。

こうした推移にあわせて、社会保障制度や税制を改変させていくことが課題となる。

一方、人口が1億人程度で維持され、さらに労働生産性が向上するケースにおいては、社会保障を支えるための家計の潜在負担割合は現在と同程度の35%程度で抑えられ、社会保障関係支出対GDP比も25%弱に抑制される可能性がある。

また、生活水準の目安となる現役一世帯あたり実質消費増加率についても、生産性と人口構成によって大きく左右される。

市区町村別の人口動向

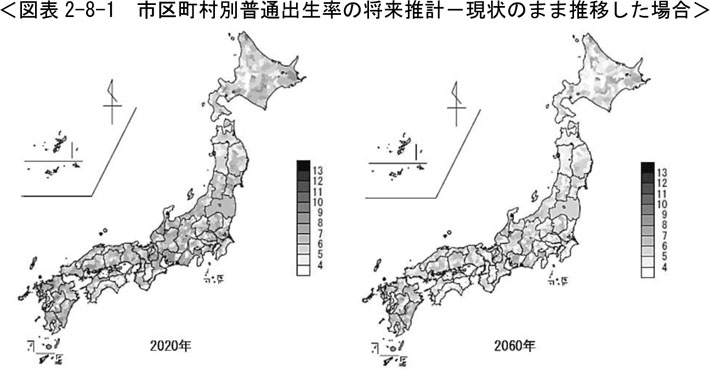

●市区町村別普通出生率の将来推計―現状のまま推移した場合、50年後の人口が現在より9割も減少する地域も出てくる

直近の2010年の普通出生率の全国値は8.36であり、人口1,000人当たりの出生数が10人以上の地域の割合は7.8%となっている。前述の通り、これは世界的に見て最も低い水準に属している。

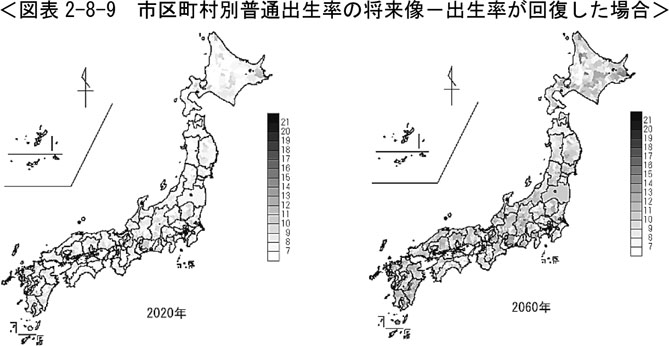

市区町村別普通出生率について、一人の女性が一生の間に産む子どもの数である合計特殊出生率が現状のまま推移するケースと、2030年に合計特殊出生率が

全国平均で2.07まで回復するケースの2つのケースに分けて、将来推計を行う。

合計特殊出生率が現状のまま推移したケースの普通出生率の推計は、2040年までは国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」の結果を用い、2040年以降はコーホート要因法により、2040年時点の生残率・純移動率・子ども女性比の数値を固定して推計を行った。

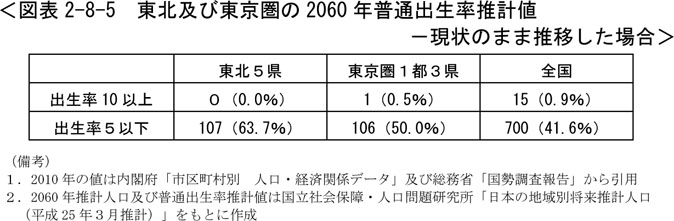

推計の結果、全国の普通出生率は2020年7.04、2040年6.35、2060年5.65と低下し続ける姿となる。

普通出生率10以上の市区町村数は2010年の136(7.8%)から2060年は15(0.9%)まで大きく減少する。

一方で、普通出生率5以下と極めて低い市区町村数は2010年の204(11.7%)から2060年は700(40.2%)まで増加する。

特に東北や東京圏では全国平均よりも普通出生率の低下が進み、普通出生率5以下の市区町村数は、東北5県では2010年の28(16.7%)から2060年の107(63.7%)、東京圏1都3県では2010年21(9.9%)から2060年106(50.0%)まで増加する。

普通出生率推計値が2060年に最も低くなる地域では、2060年の推計人口が2010年の人口のおよそ1割~3割程度まで減少すると見込まれる。

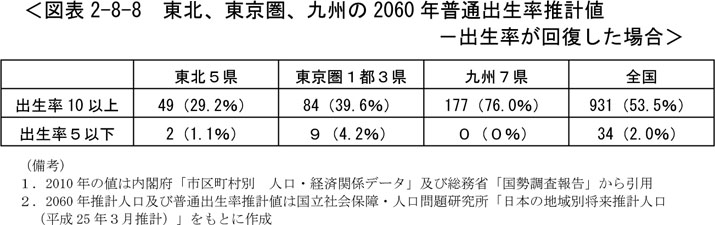

●市区町村別普通出生率の将来推計―合計特殊出生率が回復した場合、全国の半分以上の地域が普通出生率10以上まで回復する

2030年に合計特殊出生率が全国平均で2.07まで回復するケースの普通出生率の推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口

(平成25年3月推計)」を参考に、2030年に合計特殊出生率が全国平均で2.07まで回復した場合の総人口(2060年1億545万人)と一致するように、各市区町村の女性子ども比率(=子ども/女性)を一律に上昇させて推計を行った。

推計の結果、全国の普通出生率は2020年8.56、2040年9.51、2060年10.67と上昇し続け、1990年の9.9よりも回復し、現在に至る少子化が始まる前の10以上の値まで上昇する。

普通出生率10以上の市区町村数は2010年136(7.8%)から、2060年931(53.5%)まで増加する。特に九州7県では全国平均よりも普通出生率の増加の幅が大きく2010年27(11.6%)から2060年177(76.0%)となる。東京圏1都3県では2010年11(5.2%)から2060年84(39.6%)、東北5県では2010年3(1.8%)から2060年49(29.2%)となる。出生率が高い地域の特徴として傾向の異なる2種類の地域である場合が多い。1つ目は東京都御蔵島村や沖縄県など南方の

離島の地域である。2つ目は福岡市に隣接する粕屋町や四日市市に隣接する朝日町やなどの平地が中心であり、都市近郊で交通の利便性が高く、面積が狭い地域である。また、普通出生率が最も高い地域では、2060年の推計人口が2010年よりも増加する地域が多い。普通出生率5以下の市区町村数は2010年204(11.7%)から2060年34(2.0%)まで減少する。

●現在までの市区町村別普通出生率の推移-1980年代から

90年代にかけて大幅に低下

1980年から現在までの普通出生率の全国値をみると、1980年の普通出生率は13.5であるが、1990年に大幅に低下して9.9になり、2010年には8.4まで減少している。

また、普通出生率10以上の自治体は1980年には92.0%であったが、2010年には7.8%まで急激に低下している。

逆に普通出生率5以上10未満の自治体は1980年の7.8%から2010年には80.5%まで増加し、普通出生率5未満の自治体は0.3%から11.7%まで増加している。

市区町村別の経済動向

●現在までの地域経済の推移-1990年代末頃から悪化傾向が明確に

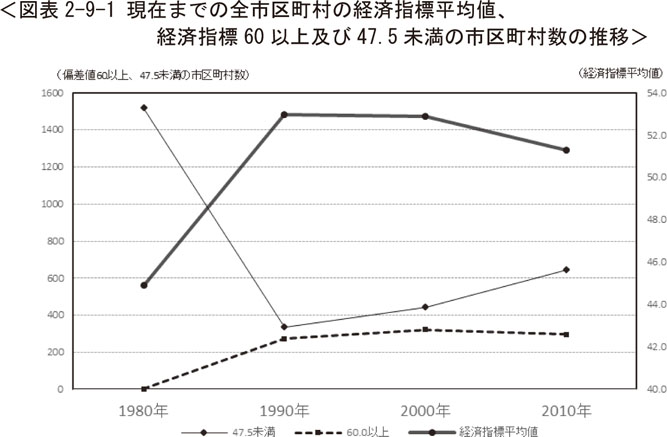

1980年から2010年までの経済指標の推移をみると、1980年から1990年にかけて偏差値60以上の市区町村数は、1から272となり大幅に増加している。一方で、1980年から1990年にかけて偏差値47.5未満の市区町村数は、1519から335となり大幅に減少している。経済指標の全市区町村の平均値は、1980年から1990年にかけて44.9から53.0と大きく上昇している。1990年から2000年にかけて、経済指標の全市区町村の平均値、偏差値60以上の市区町村数、47.5未満の市区町村数は、いずれも緩やかな変化にとどまっている。

しかし、2000年から2010年にかけて経済指標の全市区町村の平均値は52.9から51.3に低下し、偏差値60以上の市区町村数は微減、偏差値47.5未満の市区町村数は大きく増加に転じている。このことから2000年以降市区町村の経済状況は厳しさを増しているとともに、市区町村間の経済状況の好不調のバラツキが大きくなっていることが分かる。

(図表2-9-1参照)

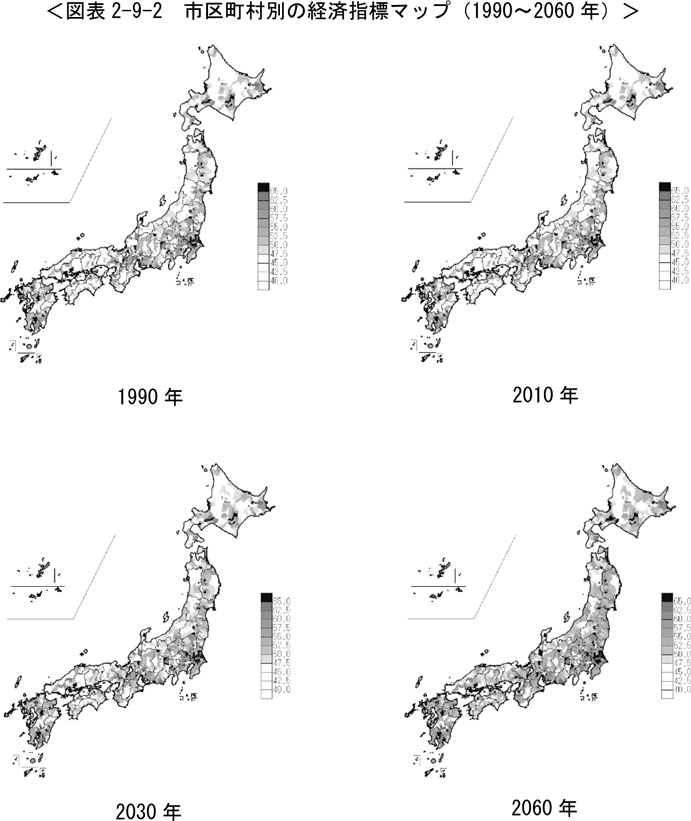

●市区町村別の経済の将来推計-年平均0.3%の改善で過去のピークまで改善できる

地域の経済面では、北海道、東北から北陸・山陰にかけての日本海側、近畿、四国の南部などの地域が総じて厳しい状況が続いている。また、それぞれの地域内において経済の好不調のバラツキが大きくなっている。

5万人前後ないし10万人前後くらいの人口規模の市区町村では経済を何とか維持しているところが多い。

もう少し規模の大きい、30~40万人、50万人以上の市区では緩やかな悪化が継続している。

1万人未満の町村の多くは厳しい状況に直面している。

市区町村毎の規模を考慮せず、それぞれの経済の好不調を単純に全国平均すると、1990年から2000年の10年間は年平均0.6%増であったが、2000年から

2010年の10年間は年平均▲0.3%の悪化となり、最近時の不調な地域の増加が目立つ。しかしながら、経済の不調が目立つ比較的人口規模の大きい都市や

小さな町村における努力が足し合わされば、全国平均で年0.3%ずつの改善は十分可能な数字であり、経済全体の変調や地域間の好不調のばらつきの拡大の改善の目安となる。

上述の年0.3%ずつの経済指標の改善をめどとし、一つの例示として、経済指標の8つの構成要素のうち、各市区町村において最も高い偏差値の指標と

最も低い偏差値の指標を毎年1%ずつ改善させた場合の推計を行った。この場合の1990、2010、2030、2060年時点の経済指標の姿を図表2-9-2に示している。2010年に経済指標の偏差値47.5未満の市区町村の割合は全国で37.0%であったが、2060年には20.2%となり、約半減する。一方、偏差値60以上の

市区町村の割合は2010年に17.1%であったが、2060年に22.3%となり約1.3倍増となる。この水準は1990年(偏差値47.5未満19.2%、偏差値60以上15.6%)よりも良好な水準といえる。

全般的に経済状況が厳しい地域についてみると、中国5県107市区町村のうち経済指標の偏差値47.5未満の市区町村の数は、2010年に70であったが、2060年に42となり、偏差値60以上の市区町村の数は、2010年に4であったが、2060年に6となる。四国4県95市区町村のうち経済指標の偏差値47.5未満の市区町村の数は、2010年に53であったが、2060年に26となり、偏差値60以上の市区町村の数は、2010年に10であったが、2060年に11となる。

北海道は緩慢な改善にとどまり、179市区町村のうち経済指標の偏差値47.5未満の市区町村の数は、2010年に107であったが、2060年に83となり、偏差値60以上の市区町村の数は、2010年に13であったが、2060年に15となる。

※経済指標の作成方法は、第5章で説明

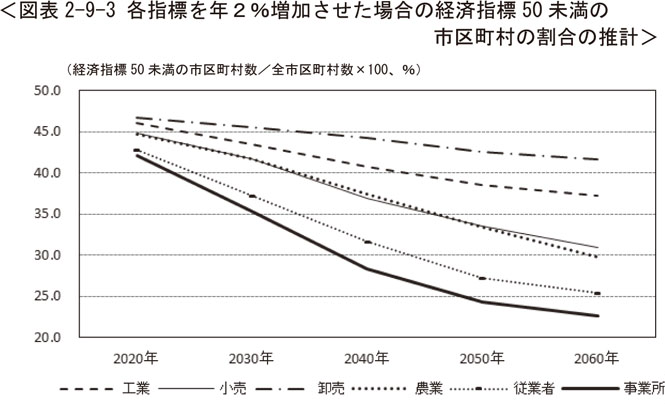

●複数の将来推計-起業・開業の活発化は重要

前述では、最も偏差値の高い分野と最も偏差値の低い分野の指標を年1%ずつ増加させた場合の推計を行ったが、推計方法はいくつもあり、どのように指標を改善するかで将来像は大きく変わる。例えば、「事業所数」は他の指標に比べ経済指標に与える影響が大きい傾向にあり、年2%ずつ増加させれば2040年時の「経済指標」50未満の割合は28.4%まで低下し、前述の推計方法の2060年時の水準までほぼ回復する。経済環境が整い、起業、開業が活発化すると、

その地域に雇用や資金の循環が生まれ、前述の将来像とは大きく変わっていくものと考えられる。(図表2-9-3参照)

このように、最も地域経済に効きのいい分野を伸ばした場合は、それほど長い時間をかけることなく、経済状況を大きく改善することも可能と考えられる。

人口・経済・地域社会をめぐる課題

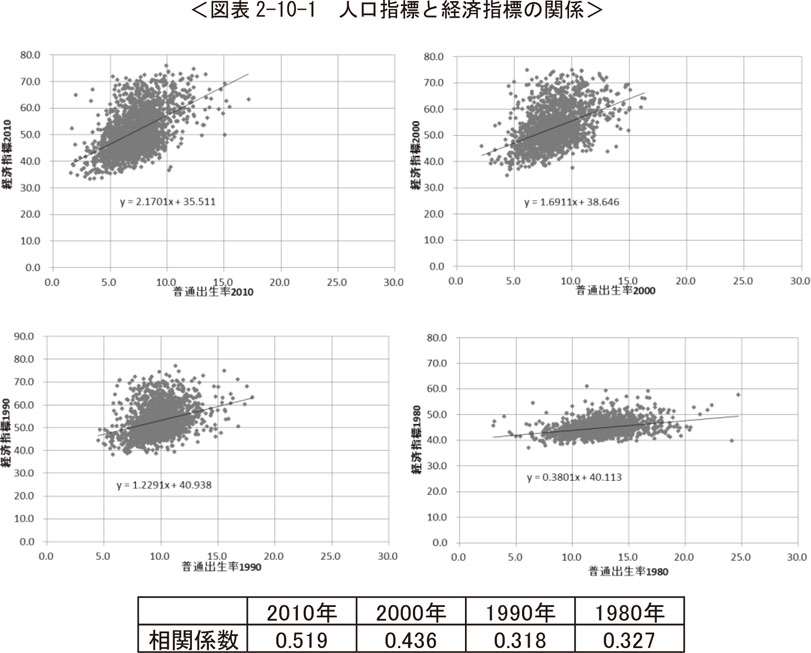

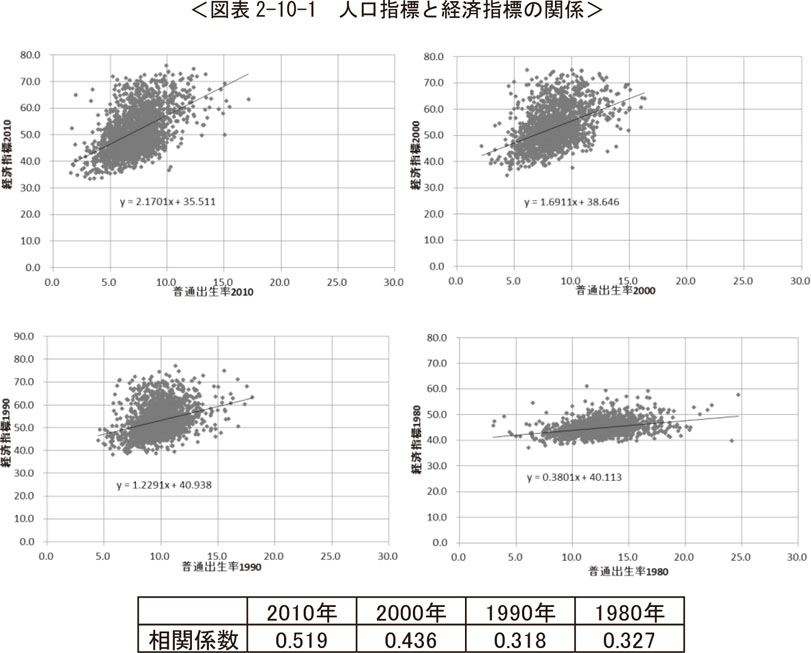

●人口指標(普通出生率)と経済指標の関係-正の相関性があり、人口・経済・地域の課題への一体的な取組が重要

市区町村単位で出生動向と経済状況との関係を、前述の人口指標(普通出生率)と経済指標でみてみると、約30年前の1980年には両者の関係性はほとんどみられなかったが、近年は正の相関関係が強くなっている。

下図からも分かるとおり、最近時は、経済状態の好不調と出生の多い少ないがかなりはっきりと相関している。

普通出生率が高い地域のうち約6割は、経済指標が過去ないし全国平均よりも上向いている地域となっている。

また、経済指標が過去ないし全国平均より上向いている地域のうち約4割の地域は、全国の中で普通出生率が高い地域上位約2割に含まれている。

子どもの数が多い地域社会とは、若者が多い、家庭当たり子ども数が多い、未婚・晩婚が少ない社会であり、

そのような地域社会は、内発的で持続的な地域経済と密接に結びついており、両者の地域像は重なる部分が多い。

全国的に人口が減少し出生率が低下していく中、地域の魅力や暮らしやすさが選好され、人が集まり地域経済が活性化している可能性や、地域経済が持続している地域に若者が集まり、出生率が維持されている可能性がある。

こうしたことから、人口、経済、地域社会の課題を一体的に捉えることが非常に重要と考えられる。

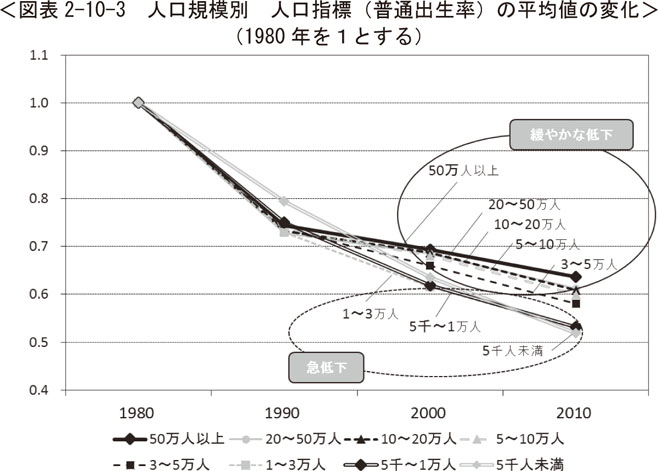

●地域の人口規模と人口指標の関係-人口規模が小さい地域は普通出生率が低い

1970年代末から80年代初めにかけて一旦は収まったかにみえた少子化の流れは、その後再び強まって現在に至っている。

市区町村の人口規模別に人口指標(普通出生率)の推移を見てみると、1980年から1990年にかけては、いずれの市区町村も急激に低下した。それ以降は自治体の規模によってばらつきが生じている。人口50万人以上の規模の大きな自治体では、1990年以降の人口指標は比較的緩やかに低下しており、人口3~5万人、5~10万人規模で何とか経済を維持している街の場合、普通出生率の低下も緩和している様子が見られる。

3万人未満の自治体では、1980年から1990年の急低下と同程度の速度でそれ以降も低下しており厳しい状態が続いている。

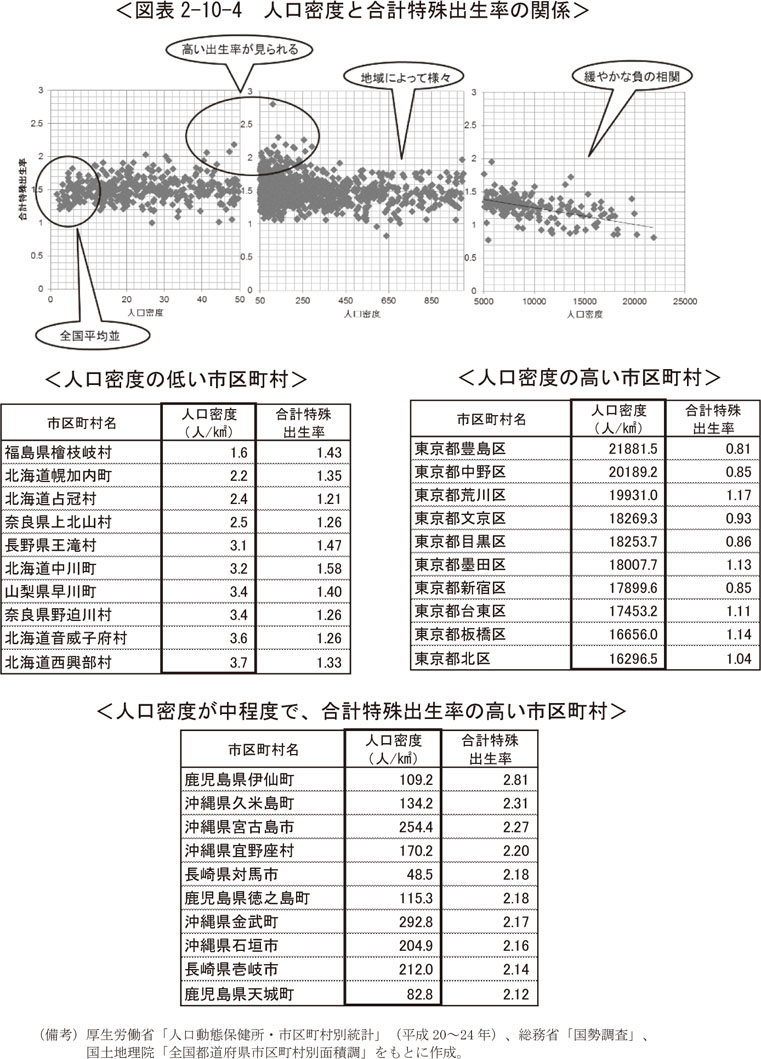

●人口密度と合計特殊出生率の関係-人口密度が高い地域は合計特殊出生率が低い

市区町村単位で人口密度と合計特殊出生率の関係をみると、東京都区部などの人口稠密な地域では合計特殊出生率が低くなる傾向が強い。人口密度が中程度よりやや低位の地域では合計特殊出生率が高い地域が認められる。

人口希薄な地域は合計特殊出生率について大きな値、小さな値をとることはないという傾向にある。

人口をめぐる現状と課題

Q1 現在の日本がかかえている人口問題はどのようなものですか。

A1

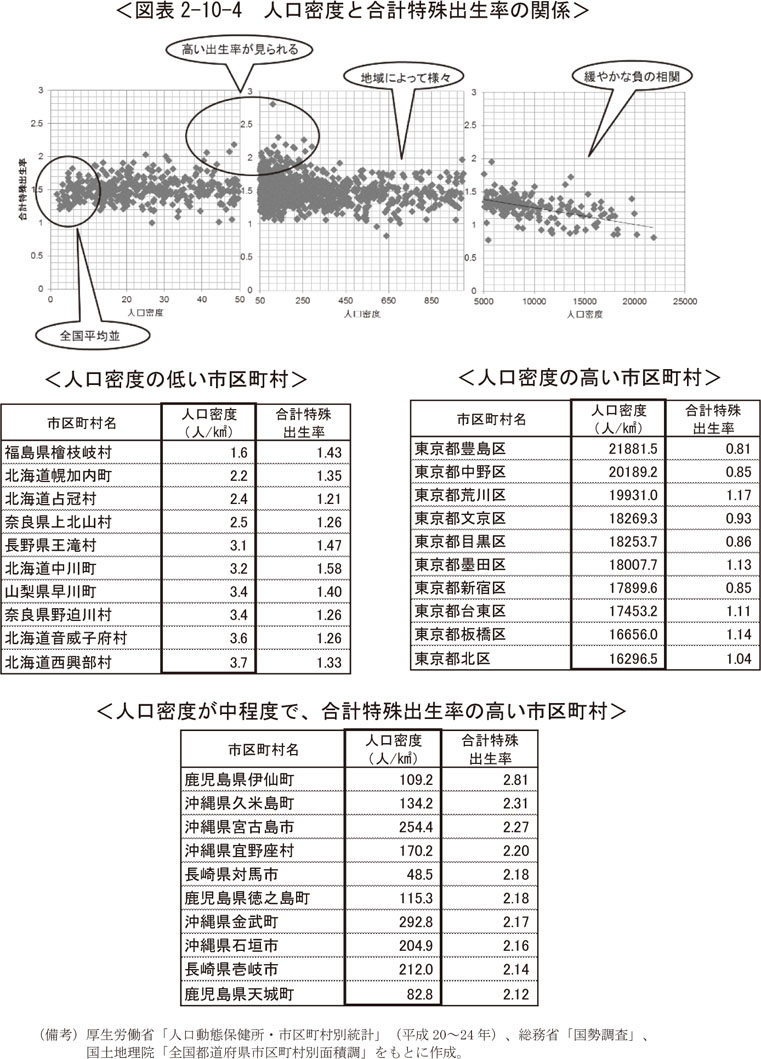

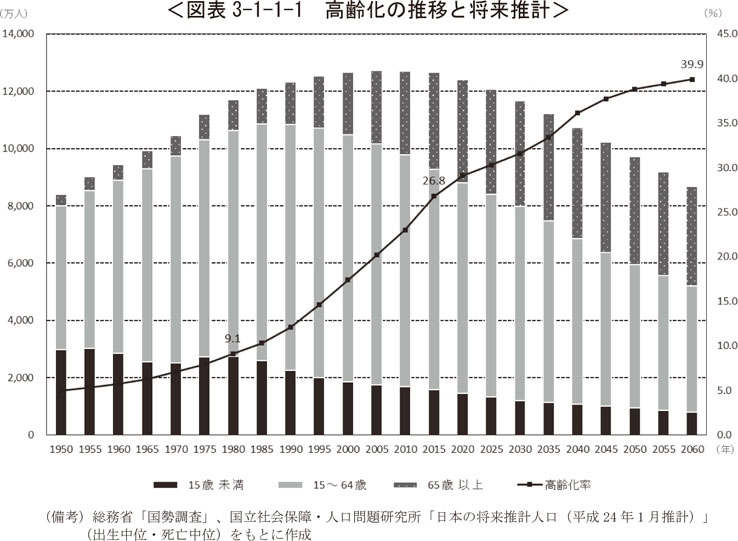

●急速な高齢化の加速

2014年における65歳以上の高齢者人口は過去最高の3,300万人、高齢化率(総人口に占める割合)は26.0%と過去最高となっている。

65歳以上の高齢者人口は、1950年には総人口の5%に満たなかったが、1970年には国連の報告書において「高齢化社会」と定義された水準の7%を超え、1994年にその倍の水準である14%を超えて「高齢社会」といわれ、

さらにその後も上昇を続けている。2005年には20.2%と20%を超え、2013年には25%を超えた。

また、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位(死亡中位)推計によると、高齢化率は2024年に30.1%となる予測であり、20%から30%へ上昇する期間(19年間)は10%から20%まで上昇した期間(20年間)よりもさらに短くなる見込みである。

高齢化社会と言われ始めた1970年以降、高齢者人口は年々増加を続けてきたが、死亡数も増加することから、2020年以降になると高齢者人口は、約3,600~3,800万人の間でほぼ横ばいで推移する。ただし、総人口の減少が進むため、高齢比率は長期にわたって上昇を続ける。

●生産年齢人口の減少

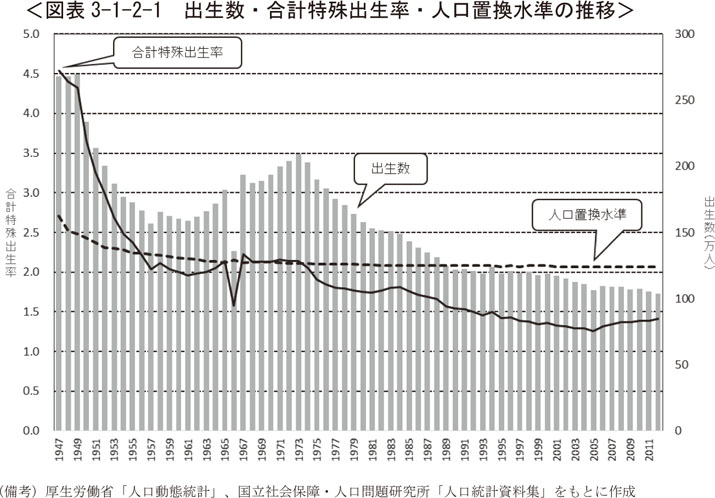

日本は、1974年に出生率が2.05と人口置換水準である2.07を下回り、その後も出生率の低下傾向が続き、生まれる子どもの数が減り続けたため、全人口の年齢構成が変化することとなり、0~14歳の年少人口の割合は徐々に減少し、65歳以上の高齢者層の割合が増加してきた。その結果、1990年代半ばには、15~65歳の生産年齢人口が減少に転じ、2008年からは総人口が減少することとなった。

1990年代に出生率が1.5を下回るなど厳しい少子化により、生産年齢人口減少が加速化し、2013年には前年に比べて116.5万人減少しており、32年ぶりに8,000万人を下回った。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位(死亡中位)推計によると、生産年齢人口は2013年から2020年までには約50万人、更に2030年までは約100万人も減ると推計されている。

また、2040年以降は高齢者人口も減少に転じ、年少人口は1,000万人を割るとも推計されている。

●少子化の流れ

一般に将来推計人口として利用されている中位推計(出生中位・死亡中位)では、合計特殊出生率は、2010年の実績値1.39から2014年まで概ね1.39で推移し、その後2024年の1.33に至るまで緩やかに低下し、以後やや上昇して2030年の1.34を経て、2060年には1.35になると仮定している。その後もほぼ横ばいで

推移されるとみられ、人口置換水準の2.07にはかなりのかい離がある。

現状のまま推移した場合は、年少人口や生産年齢人口の割合が低下し続け、こうした人口減少・超高齢化により、経済や社会にひずみが生じてくるおそれがある。

ただし、今後は高齢者人口の増加が小さくなると推計されており、少子化の流れが変われば、子どもの数が増え、社会全体が若返り、人口構造が変わる可能性はある。

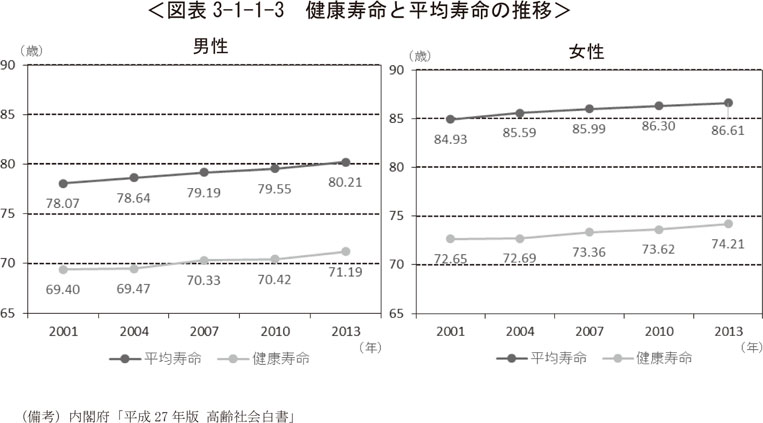

●平均寿命と健康寿命

2013年の日本人の平均寿命は男性が80.21年、女性が86.61年であり、また、健康寿命(日常生活に制限のない期間)は、男性71.19年、女性74.21年となっている。平均寿命と健康寿命の差は、2001年は男性8.67年、女性12.28年、2013年は男性9.02年、女性12.4年とその差は広がってきており、平均寿命の延びほど健康寿命が延びていないことがわかる。

●子どもを持ちたいという希望

2010年「出生動向基本調査」では、夫婦にたずねた理想的な子どもの数は2.42人、夫婦が実際に持つつもりの子ども数は2.07人となっているが、1970~90年代の理想子ども数は約2.6人でほとんど変化がなく、1990~2000年代に若干下がっている。

実際、合計特殊出生率は1.3~1.4であり、理想の子ども数との差が大きく、かつ開いていることから、子どもを持ちたいという希望がかなえられることが大切である。

Q2 どうして日本では少子化が深刻化しているのですか。

A2

●少子化の変遷

戦後の日本は経済成長による所得水準の向上、国民皆保険・皆年金など社会保障の充実、医療技術の向上等により豊かな生活環境が整ってきており、1960年頃からはそれまでの多産少死から少産少死への人口転換が進み、1975年前後までの合計特殊出生率は人口置換水準前後の2.1前後で推移してきた。

1971~74年の第二次ベビーブーム以降、第一次オイルショックによる経済的な混乱や、人口増加傾向を受けて静止人口を目指す考え方が普及したこと等により、生まれる子どもの数が減少し続けるようになり、1975年に合計特殊出生率は2.0を割り込む1.91にまで低下した。低下し続ける合計特殊出生率は1980年代初めにやや回復したものの、80年代半ばから再び低下し続け、人口置換水準からのかい離も大きくなっていった。

●80年代以降の少子化の要因

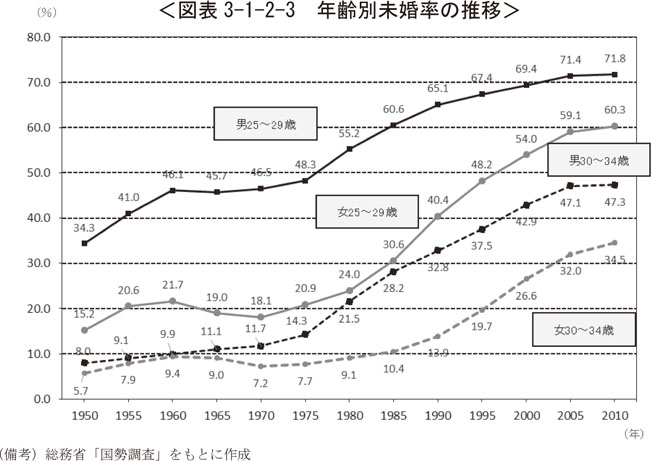

<非婚化・晩婚化・晩産化>

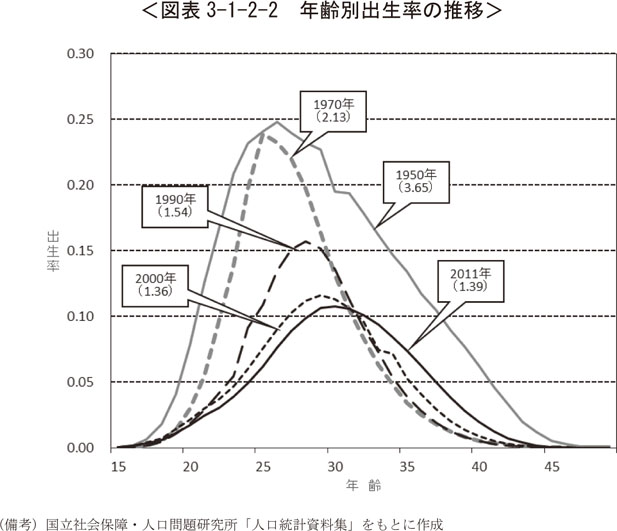

少子化に影響を与える要因として、非婚化・晩婚化及び結婚している女性の出生率低下などが考えられる。

1970年代後半からは20歳代女性の未婚率が急激に上昇したほか、結婚年齢が上がるなど晩婚化も始まり、1980年代に入ってからは、30歳代以上の女性の未婚率も上昇しており、晩婚と合わせて未婚化も進むこととなった。

年齢別出生率を見ると、1950年・70年は20代半ばでピークを迎える山型の曲線を描いているが、次第にそのピークが推移していき、出産年齢が上昇するとともに、出生率の高さを示す山が低くなっていくなど、出生率の低下と晩産化が同時に進行していることがわかる。また、1980年代以降は、晩婚化・

晩産化により、20代の出生率が大幅に下がり、30代の出生率が上昇するという出生率の山が後に推移する動きがみられるようになった。

さらに、デフレが慢性化する中で、収入が低く、雇用が不安定な男性の未婚率が高いほか、非正規雇用や育児休業が利用できない職場で働く女性の未婚率が高いなど、経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通しや安定性が結婚に影響することから、デフレ下による低賃金の非正規雇用者の増加などは、未婚化を加速しているおそれがある。

<女性の社会進出・価値観の多様化>

1985年に男女雇用機会均等法が成立し、女性の社会進出が進む一方で、子育て支援体制が十分でないことなどから仕事との両立に難しさがあるほか、子育て等により仕事を離れる際に失う所得(機会費用)が大きいことも、子どもを産むという選択に影響している可能性がある。

また、多様な楽しみや単身生活の便利さが増大するほか、結婚や家族に対する価値観が変化していることなども、未婚化・晩婚化につながっていると考えられる。

●少子化への取り組み

1990年の「1.57ショック」により厳しい少子化の現状が強く認識されるようになったものの、最初の総合的な少子化対策である「エンゼルプラン」がまとめられたのは1994年、少子化社会対策基本法が制定されたのは2003年であった。

1970年代から整備された高齢者向け社会保障制度に比べて、少子化対策は非常に遅れをとっている。

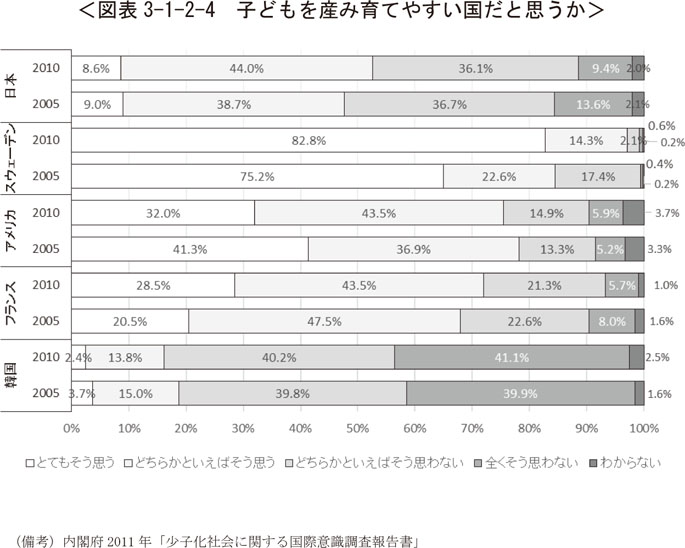

少子化社会に関する国際的な意識調査によれば、「あなたの国は、子どもを産み育てやすい国だと思いますか」の質問に対して、日本では4割以上が「そう思わない」と回答しており、国際的に見てその割合は相当に高い。

Q3 少子化対策に関する現行制度は、どのようになっていますか。

A3

●現行制度までの経過

1990年の「1.57ショック」(合計特殊出生率が1.57と「ひのえうま」という特殊要因により過去最低であった1966年の合計特殊出生率1.58を下回ったこと)を契機に、政府は、出生率の低下と子どもの数が減少傾向にあることを強く認識し、対策の検討を始めた。

1994年に最初の総合的な少子化対策となる「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(「エンゼルプラン」)が関係省庁の合意で策定された。

エンゼルプランでは、少子化の要因として晩婚化の進行と夫婦出生力低下の兆しを挙げ、これらの背景には女性の職場進出、子育てと仕事の両立困難、育児の心理的・肉体的負担増大、住宅事情、子育てコストの増大などがあると指摘した。

そして、保育サービスの充実を中心とする7項目について具体的対応策を列挙し、特に、保育サービスの拡充は「緊急保育対策等5か年事業」に基づき重点的に実施した。

その後、少子化問題への国民的議論が喚起されたとはいえ、出生率の低下は止まらなかった。1999年には、改正版ともいうべき「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」(「新エンゼルプラン」)が関係省庁の合意で策定された。新エンゼルプランは、エンゼルプランと緊急保育対策等5か年事業を見直したもので、エンゼルプランと比べて固定的な性別役割分業を前提とした職場優先の企業風土の是正という点をかなり大きく扱うこととなった。

●少子化社会対策基本法

新エンゼルプランの後、2001年7月には、働き方改革重視の視点から「仕事と子育ての両立支援等の方針」が閣議決定され、「待機児童ゼロ作戦」が開始されるなど、政府は次々と対応策を講じてきたが、この間も出生率の低下は止まらなかった。

そこで、政府一体となり少子化対策を推進するため、少子化対策関連の立法化を初めて進めることとなった。

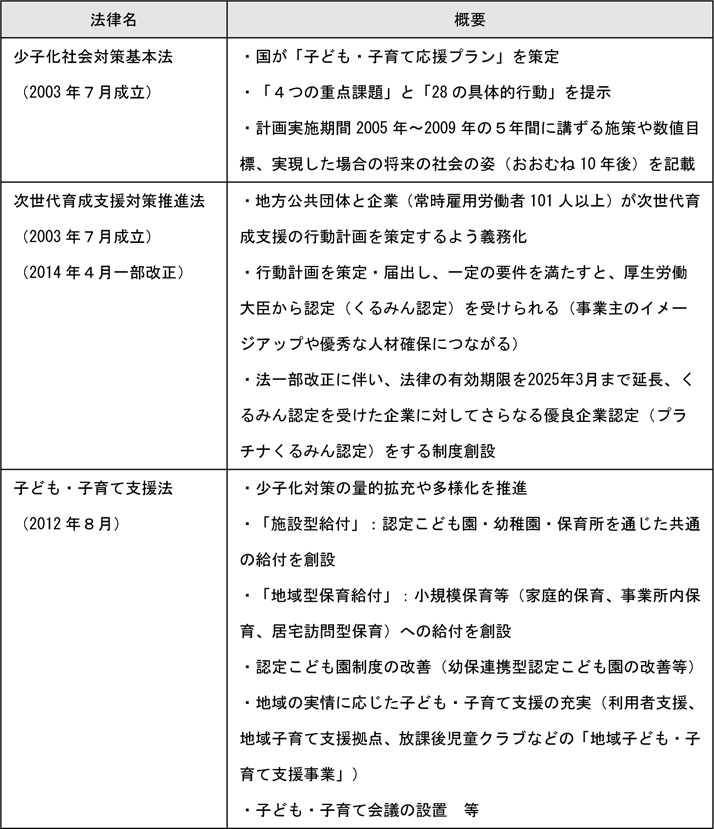

2003年7月に成立した「少子化社会対策基本法」は、今後の少子化の目的、基本的理念、施策の基本的方向、国・地方公共団体・事業主及び国民の責務を定めている。

同法は、国の責務のひとつとして大綱のとりまとめを課していることから、少子化社会対策会議のもとで「少子化社会対策大綱」が策定された。同大綱を受けて、新エンゼルプランに代わる新たな実施計画として「少子化社会対策大綱の具体的実施計画(子ども・子育て応援プラン)」が策定された。

子ども・子育て応援プランは、少子化の流れを変えるための「4つの重点課題」と「28の具体的行動」を提示し、計画の実施期間である2005~2009年の5年間に講ずる施策や数値目標、実現した場合の将来の社会の姿(おおむね10年後)を示すなどした。

●次世代育成支援対策推進法

「少子化社会対策基本法」と同時に成立した「次世代育成支援対策推進法」は、地方公共団体や企業(常時雇用労働者101人以上)が、次世代育成支援のための取組を促進するよう、行動計画の策定を義務付けた法律である。

10年間の時限立法である同法は、特に男性を含めた働き方の見直し等の観点から事業主が子育て支援を進めるよう促している。

なお、同法は2014年4月に一部改正され、法律の有効期限を2025年3月まで10年間延長するととともに、子育て支援の実施状況が優良な事業主について厚生労働大臣が認定する新制度(特例認定制度)を創設するなど、次世代育成支援対策の更なる推進・強化が図られている。

●子ども・若者育成支援推進法

少子化対策の一つに若者の自立支援、特にニートや引きこもり等の社会的自立が困難な子どもや若者への取組が大きな問題となっている。

2010年4月に成立した「子ども・若者育成支援推進法」では、教育、福祉、雇用等の関連分野における子ども・若者育成支援施策の総合的な推進と、ニートやひきこもり等困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進が図られている。とりわけニートやひきこもり等に対して、

関係機関が現場レベルにおいてより一層連携して支援する地域協議会の仕組みが定められたことが特色である。

●子ども・子育て支援法

2010年1月には、「子ども・子育てビジョン」が閣議決定された。

同ビジョンでは、エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランに次いで、2010~2014年度の5年間を対象とした4番目の少子化対策プランとして、子ども手当等の経済的支援も含めた包括的な子育て支援策が打ち出された。

さらに政府は「子ども・子育てビジョン」の確実な実現に向けて「子ども・子育て新システム」を構築することとし、少子化社会対策会議およびその下位会議で制度設計を行った。

そうした検討なども踏まえながら、社会保障・税一体改革の一環として、2012年8月に子ども・子育て支援法など関連3法が成立することとなった。

同法では、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付を行うこと(「施設型給付」)、小規模保育等(家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)への給付を行うこと(「地域型保育給付」)、認定こども園制度を改善すること、さらに、地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実することを定めており、従来の少子化対策関連法以上に対策の量的拡充や多様化、予算措置を行っていることが特徴である。

サービスの実施主体は市町村であり、市町村は地域のニーズに基づく計画策定、給付・事業を行うこととしている。また、市町村においても「子ども・

子育て会議」を設置することが努力義務とされた。

Q4 国や地方自治体ではどのような少子化対策に取り組んでいますか。

A4

●国と地方自治体の役割分担

国は、法制度の創設・改正、全国統一的な指針や基準の作成、必要な予算の確保等、制度の枠組みと基盤づくりを行っている。

施策の実施は、都道府県や、住民に最も身近な地方自治体である市町村が、地域や住民のニーズに応じながら担当し、児童手当等をはじめとした家庭・個人への直接給付、妊娠・出産支援、母子保健・小児医療体制の充実、地域の子育て支援、保育サービスの充実、放課後対策、子育てのための住宅整備、働き方の見直し、ワーク・ライフ・バランスの促進など、子育て支援施策の多くが、地方自治体、特に市町村を中心に実施されている。

●直近の取組

<子ども・子育て支援新制度>

2015年4月施行の子ども・子育て支援新制度の主なポイントは、

1認定子ども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育、家庭的保育等への給付である「地域型保育給付」の創設

2認定こども園制度の改善

3地域の子ども・子育て支援の充実

といった3点である。

新制度では、質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供し、地域の子ども・子育て支援を充実させ、全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指している。

また、新制度では、基礎自治体である市町村が実施主体となり、「施設型給付」等の給付や「地域子ども・子育て支援事業」を計画的に実施し、市町村による子ども・子育て支援策の実施を国と都道府県が重層的に支える仕組みとなっている。

<次世代育成支援対策推進法一部改正(対策の推進・強化)>

次世代育成支援対策推進法は、2005年に施行され、地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけ、10年間の集中的・計画的な取組を推進している。

2014年には、次世代育成支援対策推進法を一部改正した。改正内容としては主に、1法律の有効期限を2025年3月まで10年間延長、2新たな認定(特例認定)制度の創設の2点である。2については、事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、特定認定を受けた場合、行動計画の策定・届出義務に代えて、当該次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付けることとなる。

<地域少子化対策強化交付金>

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため、地域の実情に応じて地域独自の先駆的な取組を行う都道府県及び市区町村を国が支援することを目的とした「地域少子化対策強化交付金」が、2013年度補正予算で創設された。

都道府県及び市区町村は、1結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うための仕組みの構築、2結婚に向けた情報提供等、3妊娠・出産に関する情報提供、4結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備を事業内容とする計画を定め、それに基づいて事業を実施することとされている。また、2014年度補正予算では、新たに「結婚・妊娠・出産・育児への前向きな機運醸成」を対象に加えるとともに、交付上限の引上げを行った。

<結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>

2015年度税制改正において、直系尊属(贈与者)が、子・孫等(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出する際、この資金について、子・孫等ごとに一定額を非課税(1,000万円まで(うち結婚関係は300万円まで)とする措置を導入した。

期間は2015年4月から2019年3月までの間となっている。

また、資金使途としては、1結婚関係では挙式等費用、新居の住宅費、引越費用、2妊娠・出産・育児関係では不妊治療費用、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費用を含む)となっている。

<教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置>

祖父母(贈与者)が、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出し、この資金について子・孫ごとに1,500万円(学校等以外の者に支払われるものについては500万円)までを非課税とする措置である。

期間は2013年4月から2015年12月までの間となっているが、2015年度税制改正において、2019年3月まで非課税措置は延長された。

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、

多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することが期待されているものである。

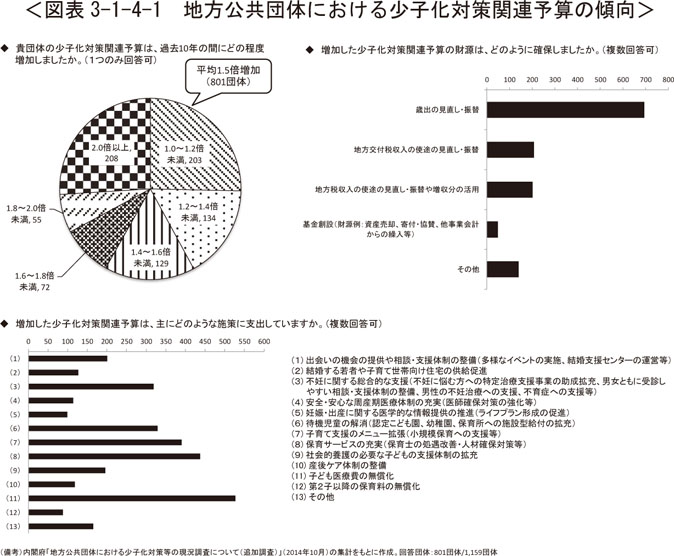

●地方公共団体における少子化対策の重点的取組施策

都道府県・市区町村が実施する少子化対策等の現況を把握するため、内閣府で2014年9月に「地方公共団体における少子化対策等の現況調査」を実施した。

調査結果によると、地方公共団体においては、少子化対策のうち、「待機児童の解消(認定こども園、幼稚園、保育所への施設型給付の拡充)」、「子育て支援のメニュー拡張(小規模保育への支援等)」について、特に重点的に施策を行っている。

今後、強化していくことが必要と考える施策については、「出会いの機会の提供や相談・支援体制の整備(多様なイベントの実施、結婚支援センターの運営等)」、「子育て支援のメニュー拡張」、「保育サービスの充実(保育士の処遇改善・人材確保対策等)」といった、多様なメニューと質の向上に対してのニーズが高い。さらに、地方公共団体が実施する少子化対策に対する国の支援・促進事業については、「結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の強化」へのニーズが高い。

また、少子化対策関連予算については、過去10年間に「増加傾向」又は「若干増加傾向」にある地方公共団体は約76%であった。

この中で、どの程度増加したかというと、平均で約1.5倍増加している。

さらに、増加した少子化対策関連予算は、「子ども医療費の無償化」や「保育サービスの充実」へ充てている地方公共団体が多い。

なお、増加した少子化対策関連予算の財源は、「歳出の見直し・振替」を行うことで確保している地方公共団体が多い。

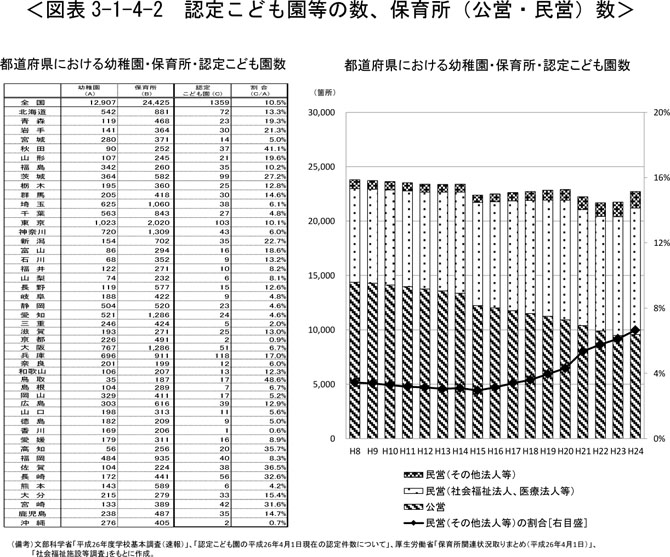

●認定こども園の設置状況、保育所の民営化

都道府県別に認定子ども園の設置状況をみると、地域によって大きく異なっている。

また、設置主体別の保育所施設数の推移をみると、保育所の公営の割合は減少し、民営の割合は増加傾向にある。民営は社会福祉法人・医療法人が大半を占めており、その他の法人(営利法人(会社)等)は増加傾向にあるものの、その割合は低い。